櫻宮 (旧郷社)

御祭神

天照皇大神 八幡大神 仁徳天皇

御利益

「大阪のお伊勢さま」と称され親しまれている櫻宮には御祭神として天照皇大神をお祀りしています。家内安全・厄除開運・交通安全・学業成就・病気平癒・女性守護など様々な成就を御祈願ください。

また天照大御神は女性の神様であること、社名には美しい女性の象徴である「桜」がついていることから、すべての女性への守護の御利益があるといわれています。

御由緒

創建

旧東生(ひがしなり)郡(ぐん)野田村小橋(おばせ)に鎮座していたのが創祀の地ですが、創建年代は不詳です。

慶長十八年(1613)の冬に再建されたという記録が残っていることから、それ以前より鎮座していたことが分かっています。元和六年(1620)に大和川の洪水により社殿が流され、現在地付近に漂着しました。その地に社殿を再建し祀られましたが低地であった為、宝暦六年(1756)現在の地に遷座されました。しかしその後も淀川の洪水は幾度と発生し、明治十八年(1885)の大洪水で再び流失、明治二十四年(1891)に再建されました。また昭和二十年(1945)の大阪大空襲により焼失しましたが、その後復興され昭和四十五年(1970)に現本殿に正遷宮し現在に至ります。

明治四十年(1907)北野兎我野町の若宮八幡神社・同四十一年(1908)東成郡鯰江町の新喜多神社・同四十二年(1909)毛馬の八幡大神宮・同年に善源寺町の産土神社が合祀されました。

成り立ち

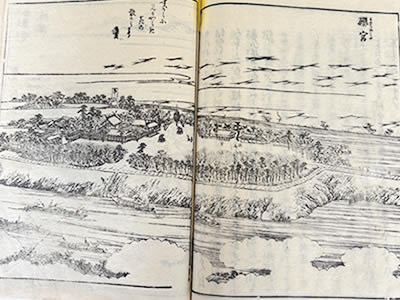

社名のとおり当宮の鎮座するこの地は古来より桜の名所として親しまれていますが、元の鎮座地の「櫻野」という地名に因んで、御神木として桜を数多植えたことから社名の由来になったと言われています。

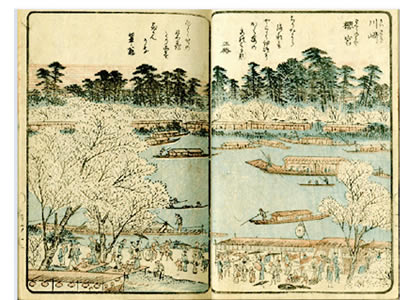

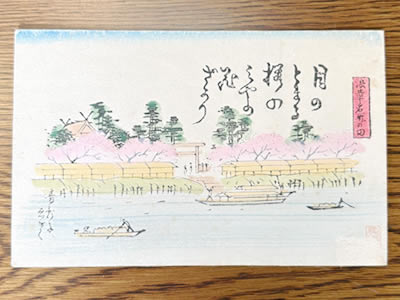

桜花の季節には境内の前から対岸へ渡し船が出され、「桜の渡し」と呼ばれており、川を埋めるほどの屋形船で花見が賑わっていました。また「さくら団子」や「木の芽和え」などを名物とし、幾多の茶屋が軒を連ねていたようです。『摂津名所図会』『浪華の賑わひ』『浪速百景』など多くの文献に記されており、その中には「浪花において花見随一の勝地というべし」といわれる程で、上方落語の舞台としても櫻宮がいくつか取り上げられています。

青湾の碑